はじめに

さて、しいたけです。

相場分析の世界には、多くの手法や理論がありますが、その中でも「土台」となる考え方が ダウ理論 と Market Structure(以下MS)です。

ダウ理論とは100年以上続く「トレンドの見方」の基本形です。

そして、Market Structureは近年SMC(Smart Money Concepts)で使われる構造分析となります。

一見すると「同じ高値・安値の話をしているだけ」に見えますが、実は見ている視点や使い方が大きく異なります。

この記事では、完全初心者向けに基礎からわかりやすく解説していこうと思います。

ダウ理論とは?

①ダウ理論は相場の“地図”

ダウ理論は、相場が今どこに向かっているのかを判断するための地図だと考えましょう。

たとえば登山をするとき、現在地と山頂の位置を知らなければ、登っているのか下っているのかわかりませんよね。

ダウ理論は、その「登り道(上昇トレンド)」と「下り道(下降トレンド)」を明確にするための手法です。

②3種類のトレンド

相場の動きは、大きく分けて3パターンしかありません。

1. 上昇トレンド(アップトレンド)

高値が前より高くなり(高値切り上げ)、安値も前より高い位置(安値切り上げ)で止まる

例)階段を一段ずつ上るような動き

2. 下降トレンド(ダウントレンド)

高値が前より低くなり(高値切り下げ)、安値も前より低くなる(安値切り下げ)

例)階段を一段ずつ降りていくような動き

3. レンジ(横ばい)

高値も安値もほぼ変わらず、横に移動している状態

例)階段でも坂道でもなく、平らな廊下を歩くような動き

③山と谷を見つける

ダウ理論では、ローソク足の動きから「山(高値)」と「谷(安値)」を見つけます。

この山と谷が連続してどちらに動いているかで、トレンドが決まります。

上昇トレンド:山も谷も右肩上がり

下降トレンド:山も谷も右肩下がり

• たった数本のローソク足の動きで「トレンドが変わった!」と思ってしまわず、「直近の山や谷を明確に更新」した時にトレンド転換を疑います。

④トレンドの転換サイン

ダウ理論では、トレンドの終わり(転換)を判断するためのシンプルなルールがあります。

上昇トレンド中に直近の安値を下抜けたら → 上昇終了のサイン

下降トレンド中に直近の高値を上抜けたら → 下降終了のサイン

これは「確定」サインなので、Market Structureのように事前察知はできません。

その代わり、ダマシは少なくなります。

⑤ダウ理論の6つの基本原則

1. 価格は全てを織り込む

→ ニュースや経済状況は、すでにチャートに反映されているという考え方です。

2. 相場は3つのトレンドがある

→ 上昇・下降・レンジ

3. トレンドには3つの段階がある

→ 初期・中期・最終(過熱)

4. トレンドは明確な転換サインまで続く

→ 小さな逆行では終わらない

5. 出来高はトレンドの強さを裏付ける

→ 出来高が増える=勢いあり

6. 終わりの合図は直近の高安更新で確定

⑥ダウ理論の強みと弱み

強み

• シンプルで視覚的にわかりやすいです。

• 長期足での方向感を判断するのに最適です。

弱み

• 転換の判断が遅れがちです。(事後確認型)

• レンジ相場ではあまり役立たないです。

このようにダウ理論は、相場の方向を大きく捉えるための「土台」です。

次に紹介するMarket Structureは、この土台の上に“素早い判断”という武器を乗せるイメージになります。

Market Structure(MS)とは?

①Market Structureは相場の“骨格図”

Market Structure(以下MS)は、日本語で「市場構造」と訳されます。

これは相場の高値・安値の位置関係を基準にして、今の市場がどういう状態かを読み解く方法です。

ただし、ダウ理論と決定的に違うのは、

「大きな動きの中の小さな変化」まで見る

という点です。

つまり、ダウ理論が「街全体の地図」なら、MSは「その中の細い路地まで描かれた詳細地図」です。

②使う用語

MSを理解するうえで最低限知っておくべき単語は3つです。

1. 高値(Swing High)

周囲のローソク足より高い価格のこと

山のてっぺんのような場所

2. 安値(Swing Low)

周囲のローソク足より低い価格のこと

谷底のような場所

3. 構造の変化

高値・安値の更新パターンが変わること

トレンドの転換や継続のヒントになります。

③Market Structureの重要キーワード

① BoS(Break of Structure)

既存のトレンド方向に、高値や安値を更新すること

例)上昇トレンド中にさらに高値を更新 → 上昇継続のサイン

② CHoCH(Change of Character)

トレンド方向が変わる兆し

例)上昇トレンド中に安値を割り込む → 下落の兆候(確定ではない)

③ 内部構造と外部構造

外部構造:大きな時間足で見た主要な高値・安値

内部構造:小さな時間足での細かい高値・安値

両方を組み合わせることで「大きな流れ」と「短期の動き」を同時に判断できる

④ダウ理論との大きな違い

・転換の判断が早い

→CHoCHで「兆候」の段階から反応できます。

・時間足をまたいで使う

→日足で上昇でも、15分足では下落の兆しを見つけられます。

・流動性の考え方と相性がいい

→高値や安値の裏にある「注文のたまり場(Liquidity)」も意識します。

⑤具体的な使い方

例えば、あなたが日足チャートで上昇トレンドを確認したとします。

次の手順でMSを使います。

4時間足で外部構造を確認

→ 主要な高値・安値の位置を把握

15分足で内部構造をチェック

→CHoCHやBoSを探す

エントリーのタイミングを決める

→CHoCH発生後、BoSで方向確定 → エントリー

⑥MSの強みと弱み

強み

・トレンド転換を早く察知できます。

・複数の時間足を組み合わせることで精度が上がります。

・流動性やSMC戦略と相性が良いです。

弱み

・見る時間足が多くなり、最初は混乱しやすくなります。

・早期判断なので騙しも増えます。

⑦おすすめの練習法

1.まず1つの時間足で高値・安値をマーキングします。

2.次に上位足と照らし合わせて「外部構造」「内部構造」を分けます。

3.CHoCHやBoSがどこで出ているかを色分けして記録します。

このようにMSは、ダウ理論よりも細かく市場の“骨格”を観察できます。

ただし、基礎はあくまでダウ理論です。

まずは大きな方向をダウ理論で決め、その中でMSを使って動き出しを掴むのが、初心者にとって安全な使い方です。

ダウ理論とMarket Structureの違いと使い分け

ダウ理論で大きな流れを読み、MSを使って転換を取るというのが理想の使い方です。

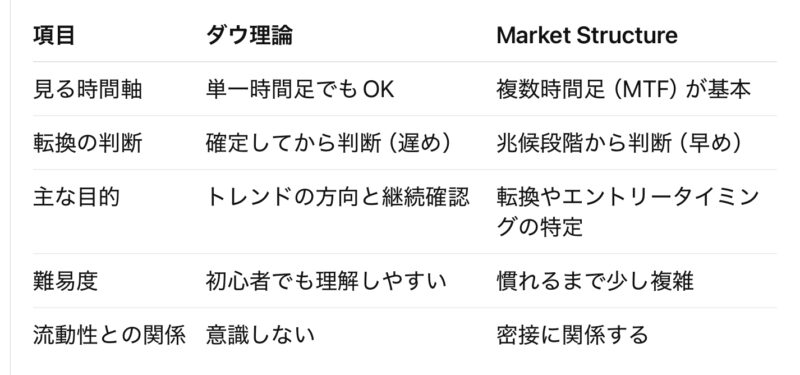

主な違いを表にします。

①使い分けの流れ(初心者用ステップ)

ステップ①:上位足(日足・4H)でダウ理論を使い、相場の方向を決めます

・高値・安値の切り上げ → 上昇トレンド

(上昇トレンド中の高値をHH、安値をHLと言います。)

・高値・安値の切り下げ → 下降トレンド

(下降トレンド中の高値をLH、安値をLLといいます。)

ステップ②:下位足(15分・5分)でMSを使い、細かい動きを確認します。

上位足のトレンド方向に沿って、CHoCHやBoSを探してください。

転換の兆しや押し目・戻り目を捉えます。

⸻

②実例

②-1

上昇トレンドに乗るケース

日足:高値と安値が切り上がっている(ダウ理論 → 上昇トレンド)

15分足:一時的な下落でCHoCH → BoSで再び上昇方向に構造更新

エントリー:BoS確定で押し目を待ちロング(買い)

利確:前回高値、または上位足の抵抗ライン付近

⸻

実例

② -2

下落トレンドの転換を狙うケース

4時間足:高値と安値が切り下がっている(ダウ理論 → 下降トレンド)

15分足:安値を作ったあと、直近高値を上抜け(CHoCH)

エントリー:その後の押し目でロング(短期反発狙い)

利確:直近のレジスタンス付近

③注意点

小さな値動きで「転換だ!」と思い込まず、しっかり待ちましょう。

上位足の方向と逆のトレードを頻繁にやってしまわないように気をつけましょう。

高値・安値の基準がバラバラにならないように、必ず一貫したルールで見てください。

④まとめ

ダウ理論で方向性を決め、MSでセットアップ。

両方を組み合わせれば、「大きな流れの中の小さなチャンス」を見つけられます。

まずダウ理論だけで方向を確認し、慣れたらMSでタイミングを計りましょう。

まとめと練習法

①記事のまとめ

今回学んだポイントを整理すると…

1. ダウ理論

相場の大きな方向(上昇・下降・横ばい)を判断するための古典理論。

・山(高値)と谷(安値)の切り上げ・切り下げを基準にする。

・転換の判断は確定してから行うため、遅めだが信頼性は高い。

2. Market Structure(MS)

・SMCで使われる市場構造の分析法。

・BoSやCHoCHを使い、細かな動きや転換の兆しを素早く察知できる。

・上位足と下位足の構造を組み合わせる(MTF分析)が基本。

3. 両者の使い分け

・ダウ理論 → 大きな地図で方向を確認

・MS → 細かい地図でチャンスを探す

②練習法

いきなりトレードで使うのではなく、まずは「チャートに線を引く」練習から始めます。

ステップ①

1つの時間足で練習

・日足や4時間足を表示

・高値・安値を波のようにマーキング

・高値・安値が切り上がっているか、切り下がっているかを判定

目的はダウ理論の“目”を育てることです。

ステップ②

上位足と下位足を組み合わせる

・日足で方向を決定(上昇・下降・レンジ)

・15分足でCHoCHやBoSを探す

・上位足の方向と同じ方向にだけエントリーの仮想練習をする

目的はMSの“タイミング感覚”をつかむことです。

ステップ③

記録を残す

・練習したチャートはスクリーンショットを取って保存

・「なぜその高値・安値を選んだのか」をメモ

・1週間ごとに見返し、判断がブレていないか確認

この記録を残すという行為は面倒くさがってやらない人が多いですが、上達の一番の近道です。

最後に

さて、今回はダウ理論とMSについて書きました。

文字ばかりの記事になってしまい、読みにくかったら申し訳ありません。

ダウ理論やMSはトレードをする上での基本中の基本です。

私の説明がわかりにくかったら、ネットで調べて必ず正しい知識を身につけてください。

派生するのはそれからです。

これまで、ローソク足の見方やプライスアクション、MSなどインジケーターを使わずに相場の方向性を見極める記事を書いてきました。

次回はトレンドラインの描画や、抵抗帯の考え方について書いていきます。

今回も最後までおつきあいくださりありがとうございました。

では、ごきげんよう( ´ ▽ ` )ノ🍄

コメント