はじめに

さて、しいたけです。

MAとグランビルまできましたね。

あとはインジケーターの使い方を覚えれば超初級編はおしまいです。

初級編からは少し難しくなるのでここまでブログに書いてきたことは完璧にしといてください。

この基本的なことができていないとスタートラインにも立てません。

超初級編はもう少し補足として書いていきますが、大事なのは今回までです。

では早速、代表的なインジケーターの使い方について書いていきます。

初心者におすすめのインジケーター6選

まずは代表的なインジケーターについて簡単にまとめます。

MAは前回のブログで書いていますので詳細は省いていきます。

では、おすすめインジケーター6選です。

1. 移動平均線(MA)

役割:価格の平均的な流れを示す

特徴:トレンドの方向と強弱をシンプルに把握できる

おすすめの使い方:

価格がMAの上→買い優勢、下→売り優勢

EMA20・50・100を並べた「パーフェクトオーダー」で方向確認

2. ボリンジャーバンド(BB)

役割:価格のばらつき(ボラティリティ)を帯で可視化

特徴:収縮と拡大の繰り返しで相場のリズムが見える

おすすめの使い方:

帯が収縮 → そろそろ大きな動きが出る予兆

上限沿いの上昇・下限沿いの下降(バンドウォーク)で順張り

3. RSI(相対力指数)

役割:相場の「買われすぎ・売られすぎ」を数値化

特徴:0〜100のスコアで強弱を直感的に判断可能

おすすめの使い方:

70以上=買われすぎ、30以下=売られすぎ

50ラインを境に「上昇優勢 or 下降優勢」を判断

4. MACD

役割:短期と長期のEMAの差から「トレンドと勢い」を測る

特徴:クロス・0ライン・ヒストグラムの3点で分析

おすすめの使い方:

0より上でのゴールデンクロス → 強い買いサイン

0より下でのデッドクロス → 強い売りサイン

ヒストグラム縮小は勢い減退の合図です。

5. ストキャスティクス(Stochastic)

役割:終値が期間内レンジのどこに位置しているかを示す

特徴:短期の行き過ぎに敏感、RSIより速い

おすすめの使い方:

80以上でデッドクロス → 売りサイン

20以下でゴールデンクロス → 買いサイン

レンジ相場や短期押し目・戻りの確認に有効

6. 一目均衡表(Ichimoku)

役割:トレンド・抵抗帯・未来の予測を1枚で示す総合ツール

特徴:日本発祥、雲と基準線が特に重要

おすすめの使い方:

価格が雲の上 → 上昇傾向、下 → 下降傾向、雲中 → レンジ

基準線への押し目/戻りを狙う

雲のねじれは転換サイン

まとめ

• トレンドを見るなら → MA・一目均衡表

• 勢い・過熱感を見るなら → RSI・ストキャス

• トレンド+勢いの両方 → MACD

• 相場のリズムとブレイク狙い → ボリンジャーバンド

最初から全部使う必要はなく、

「MA(方向)+オシレーター(強弱)」 の組み合わせから始めるのがおすすめです。

では、ボリバンから順に詳細な解説、練習方法を書いていきます。

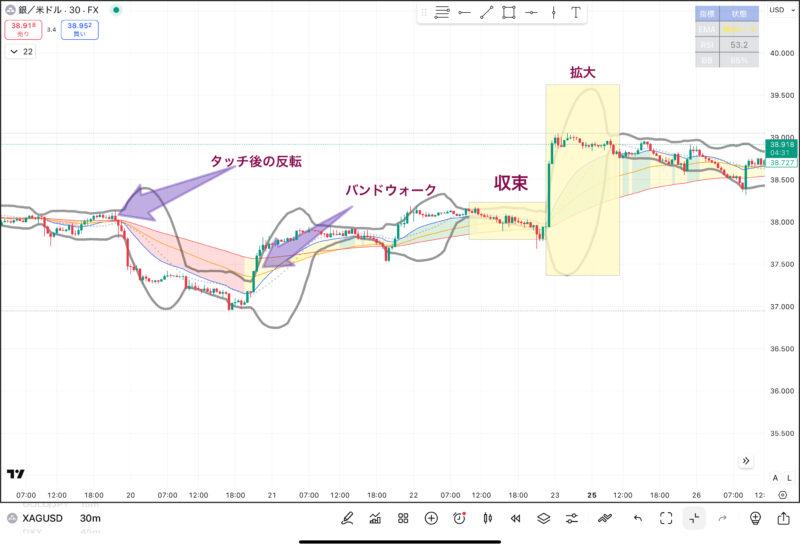

ボリンジャーバンドの使い方

①ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドは何を見る?

価格の平均(中心線=通常20SMA)からのばらつき(標準偏差)を帯で可視化したものです。

おおよそのボラティリティをみることができます。

なにが分かる?

相場の(収縮→拡大)

トレンドの勢い(バンドウォーク)

レンジでの平均回帰。

などがわかります。

基本設定:期間=20、偏差=2(=「20SMA ± 2σ」)。

補助指標(覚えると便利)

%B … 価格の位置を0〜1で表現(下限0/上限1/中心0.5)

BandWidth … 帯の幅=(上限−下限)/中心線(“収縮・拡大”の定量化)

SMA20を中心線としてボラティリティが大きくなるほど帯の幅が広がります。

②まずは環境認識から

帯の幅

縮んでいる=エネルギー蓄積(ブレイク待ち)

広がっている=分配(順張り or 伸び切り注意)(エネルギーの放出)

価格の位置

上限付近=強い/押し目探し or 伸び切り

下限付近=弱い/戻り売り or 伸び切り

中心線(20SMA)=平均回帰点/トレンドの軸

③連続タッチ(バンドウォーク)

上限沿いに連続=強トレンド

下限沿いに連続=弱トレンド

「収縮→拡大→安定」の三つを見分けるだけでも勝負どころが整理されます。

③代表的な3つの手法(明確なルールつき)

手法A:スクイーズ・ブレイク(順張り)

狙い:収縮後の初動に乗る。

推奨:1H or 4H

条件

BandWidthが直近N期間の下位○%(例:20期間で下位20%)→

ロウソクの実体で上限/下限を終値ブレイク→

(推奨)JLINEが整列している方向にのみエントリー

エントリー

上限ブレイクで買い/下限ブレイクで売り

1本待って中心線に戻らないのを確認(ダマシ軽減)

損切り(SL)

直近スイングの外、または反対側バンドの少し外

利確(TP)

R:R≥1:1.5〜2 or バンドウォークが止まる(連続タッチ崩れ)

失敗回避

重要ライン(上位足レジサポ)直前のブレイクは見送り

ボリバンは逆張りとして使われることが多いですが本来は強いトレンドの押し目やバンドウォークを取るのが王道です。

手法B:バンドウォーク追随(順張り)

狙い:強トレンドの帯沿いに乗る。

推奨:15M〜1H(ロンドン・NYなど流動性時間だと◎)。

条件

2回以上連続で上限(下限)にタッチ→

中心線(20SMA)が明確に傾斜→

%Bが0.8超(買い)/0.2未満(売り)などの勢い確認

エントリー

押しは中心線〜内帯まで待って成行/指値

(推奨)JLINE帯の外に出ない押しだけ採用

損切り

中心線の明確割れ/超え or 直近スイング外

利確

前回スイング高安の手前、分割決済+トレーリング

(トレーリングとは利益が乗ってきたらSLを上にずらすことです。)

失敗回避

逆側バンドにタッチしたら勢い低下の可能性→撤退

手法C:平均回帰(レンジ逆張り)

狙い:レンジで上下バンド→中心線へ戻る動き。

推奨:1H以上で方向感のない日

条件

中心線が横ばい&帯が中〜弱めの幅→

上限/下限タッチ+反転足(ピンバー等)

(推奨)JLINEがごちゃつき=トレンド弱い

エントリー

上限でショート/下限でロング(反転足確定で)

損切り

外側に少し余裕を持たせる(ヒゲで狩られやすい)

利確

中心線タッチで一部利確、残りは反対帯の手前

失敗回避

ニュース直後や急拡大(帯が広がり始め)は見送りです。

④JLINE(EMA20/50/100)との連携ルール

順張り系(A・B)は、JLINEの並び方向に限定(例:買い=20>50>100)。

逆張り系(C)は、JLINEが絡み合っている時だけ採用(強トレンド中はやらない)。

フィルター:中心線(20SMA)とJLINE50の向きが一致していない場合は精度低下。

⑤よくある失敗と対処

失敗:上位足のレジサポ直前でブレイクに飛び乗る

対処:上位足ゾーンまで距離があるかを必ず確認

失敗:バンドが広がり切った終盤で逆張りして焼かれる

対処:拡大→一旦収縮→再拡大を待つ

失敗:ヒゲで狩られる

対処:反転足確定後に入る/SLは帯の少し外へ

⑥実践チェックリスト

今日の帯は縮小・拡大・安定どれ?(BandWidthで客観視)

上位足のゾーンまで距離はある?

JLINE整列の方向に逆らっていない?

中心線の傾きと連続タッチは?

エントリー前にSL/TPを先に置く(R:R≥1:1.5)

⑦パラメータの調整指針(迷ったら固定でOK)

通常:20, ±2σ

ボラ高(仮想通貨、ゴールドなど):20, ±2.5σ

ボラ低(東京早朝など):20, ±1.5σ

重要:ころころ変えない(検証の再現性が落ちます)

⑧1週間の練習メニュー

Day1-2:スクイーズを10例集め、ブレイク方向と成否を記録

Day3-4:バンドウォーク中の押し→中心線→再上伸/下落を5例ずつ収集

Day5:レンジで平均回帰の往復例を3セット

Day6:JLINEと組み合わせ、採点(良/普通/悪)

Day7:負けた例だけを並べ、共通のNG条件を1つ決めて翌週に反映

⑨まとめ

スクイーズは仕込みの合図、ブレイクは発車の合図。

バンドウォークは強いトレンドの証拠、平均回帰は揺り戻し。

JLINEで方向性を、BBでタイミングを。

この役割分担を守るだけで、判断はグッとシンプルになります。

RSI(相対力指数)の使い方

①RSIとは?

RSI(Relative Strength Index)は、相場が「買われすぎ」か「売られすぎ」かを数値(0〜100)で示すオシレーター系インジケーターです。

値が高い → 買い圧力が強い

値が低い → 売り圧力が強い

と覚えてください。

一般的な基準

70以上:買われすぎ → 反落注意

30以下:売られすぎ → 反発注意

つまり、RSIは相場の「熱量(オーバーヒート具合)」を測る体温計のようなものです。

②RSIの計算方法(シンプル版)

RSIは過去N期間(通常14)の上昇幅と下落幅のバランスから計算されます。

過去14本の上昇幅平均(Average Gain)を出す

過去14本の下落幅平均(Average Loss)を出す

RS = 平均上昇幅 ÷ 平均下落幅

RSI = 100 − (100 ÷ (1 + RS))

計算を深掘りしなくても、「14本の中で上げが多いと数値が高くなる、下げが多いと数値が低くなる」と覚えればOKです。

③RSIの基本的な使い方

逆張りのシグナル

RSI70以上 → 買われすぎ → 下げやすい

RSI30以下 → 売られすぎ → 上げやすい

レンジ相場で特に有効。

例:レンジ上限+RSI70超え → ショート検討。

トレンド継続の判断

RSIが50以上を維持 → 上昇トレンド継続

RSIが50以下を維持 → 下降トレンド継続

「50ライン」を“強弱の境界線”として使うのが分かりやすいです。

ダイバージェンス(相場の勢い低下サイン)

価格は高値更新しているのに、RSIは更新できない → 上昇の勢いが弱まっている

価格は安値更新しているのに、RSIは更新できない → 下落の勢いが弱まっている

トレンド終盤を察知するヒントとなります。

④RSIを使った代表的な手法

手法A:RSI+レンジ逆張り

条件:RSIが70以上 or 30以下

エントリー:レジサポ帯やボリンジャーバンドの端と重なるとき

例:RSI30以下+サポートタッチ → ロング(反転を待つのが良い)

手法B:RSI+トレンドフォロー

条件:上昇中でRSIが50を割らない

エントリー:RSIが40〜50付近で反発したら押し目買い

逆に下降中ならRSIが50を超えない範囲で戻り売りです。

手法C:RSIダイバージェンス

条件:価格とRSIの動きが逆行

エントリー:トレンド終盤でMS(CHoCHやBoS)が出たら狙う

例:価格は高値更新、RSIは切り下げ → 売り検討

JLINEインジでは数値のみしか出ないので別途表示する必要あり。

⑤RSIの注意点

強トレンドでは70/30の逆張りが通用しません。

RSIは80〜90で張り付き続けることも多いので注意してください。

単独で使わない

必ずレジサポや移動平均線、JLINEと組み合わせるようにしてください。

時間足ごとに解釈が変わる

日足で70以上 → 中期的に強い

5分足で70以上 → 短期的に過熱

⑥練習方法

1つの通貨ペア/時間足を決める(例:EURUSD 1H)

RSI14を表示

毎日、

RSI70以上 → その後どうなったか

RSI30以下 → その後どうなったか

RSI50付近の反発 → 押し目/戻りになったか

をスクショして書き留めます。

週末に「効いた例」「効かなかった例」を比較し、共通点を探してください。

⑦JLINEとの組み合わせ例

順張り強化

JLINEが上昇整列(20>50>100)& RSI50以上 → 押し目買い

逆張りフィルター

RSI30以下でも、JLINEが下降整列中なら見送る

ダイバージェンス確認

RSIダイバージェンス+JLINE帯のブレイク=トレンド転換候補

まとめ

RSIは「相場の体温計」(加熱度を測る)

70/30は目安、50ラインは強弱の境界です。

単独でなく、MS・レジサポ・JLINEと組み合わせることで精度UPです。

初級者は「逆張りではなく、まず50ラインの強弱判定」から始めるのがおすすめです。

(トレンド順張り押し目狙い)

MACD(マックディー)の使い方

① MACDとは?

MACDは、移動平均線をベースにした「トレンド+勢い」を可視化するインジケーターです。

名前は Moving Average Convergence Divergence(移動平均収束拡散法)。Convergence(収束)**=短期と長期の平均線が近づく

Divergence(拡散)**=短期と長期の平均線が離れる

短期と長期のバランスから、トレンドの強さや転換を測るインジケーターです。

②MACDの仕組みと計算

デフォルト設定:12, 26, 9(多くのチャートで標準)

MACDライン = EMA12 − EMA26

短期と長期の差

正(プラス)=短期が強い(上昇傾向)

負(マイナス)=短期が弱い(下降傾向)

と覚えてください。

シグナルライン = MACDラインのEMA9

MACDをさらに平均化し、売買の基準線です。

ヒストグラム = MACDライン − シグナルライン

強さを棒グラフで表現しています。

プラスで棒が伸びる → 上昇勢い拡大

マイナスで棒が伸びる → 下降勢い拡大

となります。

③基本的な見方

クロス(売買サイン)

MACDラインがシグナルを下から上に抜ける → 買いサイン

MACDラインがシグナルを上から下に抜ける → 売りサイン

ゴールデンクロス・デッドクロスに似たシンプルな考え方です。

0ラインとの位置関係

0より上=上昇優勢

0より下=下降優勢

クロスを見るときは「0より上でのクロス=強い買い」「0より下でのクロス=強い売り」と理解すると精度が上がります。

ヒストグラムの変化

棒が大きくなる → 勢いが増す

棒が小さくなる → 勢いが衰える

ヒストグラムは「トレンドの波」を示しています。

ダイバージェンス

価格が高値更新しているのにMACDが追いつかない → 上昇の勢い低下

価格が安値更新しているのにMACDが更新できない → 下落の勢い低下

RSIと同じく、トレンド終盤を示すサインです。

④代表的な手法

手法A:クロス+0ライン

条件:MACDがシグナルをクロス

エントリー:クロスした位置が0より上(買い)/下(売り)なら順張りエントリー

利確:次の逆クロス or 前回高安

手法B:ヒストグラムで勢いを測る

条件:ヒストグラムが縮小し始めた → 勢いが弱まる

エントリー:次のクロスで逆方向を狙う

利確:直近のレジサポ

手法C:ダイバージェンス活用

条件:価格更新とMACDの不一致

エントリー:MS(CHoCH,BoS)と重なれば逆張りチャンス

利確:短期リバウンドで十分(大きな流れに逆らわない)

⑤MACDの注意点

レンジではダマシ多発です。

→ 必ず上位足の方向を確認してから使う

遅行性がある

→ RSIやストキャスより遅く反応するので、勢いを確認する指標として使うのがベスト

パラメータを変えすぎない

→ 12-26-9を基準にして、通貨や時間足ごとに検証して調整

⑥練習法

まずは1H足で12-26-9を固定して表示

1週間で「クロス→その後の値動き」をスクショ収集

「0ラインより上のクロス/下のクロス」で分けて結果を比較

負けトレードを振り返り、「レンジ?上位足逆行?」を必ずチェックしてください。

⑦JLINEとの組み合わせ例

強気サイン:JLINE整列(20>50>100)+ MACDが0より上でゴールデンクロス

弱気サイン:JLINE整列(20<50<100)+ MACDが0より下でデッドクロス

フィルター:JLINEの方向と逆ならクロスは見送る

「JLINEで方向」「MACDで勢い確認」という役割分担がシンプルで分かりやすいです。

まとめ

MACDは「短期と長期の移動平均の差」を使い、トレンドと勢いを同時に見れる万能インジです。

3つの要素(クロス/0ライン/ヒストグラム)を意識するだけで一気に理解が進みます。

RSIが「熱量」、MACDが「勢い」と考えると整理しやすくなります。

初級者はまず「0ライン+クロス」で順張りから練習するのがおすすめです。

ストキャスティクス(Stochastic Oscillator) の使い方

①ストキャスティクスとは?

ストキャスティクスは、一定期間の高値・安値レンジの中で現在の終値がどこにあるかを数値(0〜100)で示すオシレーター系インジケーターです。

値が高い(80以上) → 終値が高値付近 → 買われすぎ

値が低い(20以下) → 終値が安値付近 → 売られすぎ

短期トレーダーに人気の「行き過ぎ検知ツール」です。

②計算方法(イメージだけ理解でOK)

パラメータは通常「14,3,3(スロー版)」が定番。

%K = (直近終値 − 期間内最安値) ÷ (期間内最高値 − 最安値) × 100

%D = %Kの移動平均(3期間)

%Kが速い線、%Dがなめらかな線。

実際は「2本の線(青と赤)+0〜100のスケール」として表示されます。

③基本的な見方

20以下 → 売られすぎ → 上昇反発しやすい

80以上 → 買われすぎ → 下落反発しやすい

%Kと%Dのクロス

%Kが%Dを下から上へ抜ける → 買いサイン

%Kが%Dを上から下へ抜ける → 売りサイン

RSIが体温計なら、ストキャスは心拍計。より短期的に敏感に反応します。

④代表的な手法

手法A:逆張り(レンジ向き)

条件:「80以上」「20以下」

エントリー:20以下で%Kが%Dを上抜け → ロング

エントリー:80以上で%Kが%Dを下抜け → ショート

利確:中心(50付近) or 次のクロス

手法B:順張り(トレンドフォロー)

条件:トレンド相場で20〜80の間を推移

エントリー:上昇トレンドなら40〜50付近でのクロス上抜けで買い

エントリー:下降トレンドなら50〜60付近でのクロス下抜けで売り

「押し目買い/戻り売り」のタイミング調整に最適です。

手法C:ダイバージェンス

価格が高値更新しているのに、ストキャスが更新できない → 上昇の勢い低下

価格が安値更新しているのに、ストキャスが更新できない → 下落の勢い低下

短期リバ狙いに使えます。

⑤注意点

強トレンドでは80/20張り付きが続く

→ 逆張りだけで入ると踏み潰される

短期足ではノイズ多発

→ まずは1H〜4H足で練習して精度を上げる

単独では精度不足

→ MA(JLINE)やレジサポ帯と組み合わせるのが必須

⑥JLINEとの組み合わせ例

順張り型

JLINEが上昇整列(20>50>100)

ストキャスが40付近からゴールデンクロス → 押し目買い

逆張り型

JLINEが絡み合って方向感なし

ストキャス80以上→デッドクロス or 20以下→ゴールデンクロスで逆張り

JLINEで「環境」、ストキャスで「タイミング」を測るイメージ。

⑦練習方法

まずはストキャスだけでサインを探す(80/20でのクロスをチェック)

次にレジサポ帯 or JLINEの位置と照らし合わせるスクショを保存して「サイン単独/組み合わせ」で勝率を比較週末に見直し、ダマシが多い条件を排除していく

まとめ

ストキャスティクスは「短期的な過熱感」を測るインジです。

80/20でのクロスを基本に、トレンド方向と組み合わせると精度UPします。JLINEやレジサポとの併用で「待ち伏せポイント」が明確になります。

初級者はまず「1H足で80/20クロスの後、価格がどう動いたか」を検証するのがおすすめです。

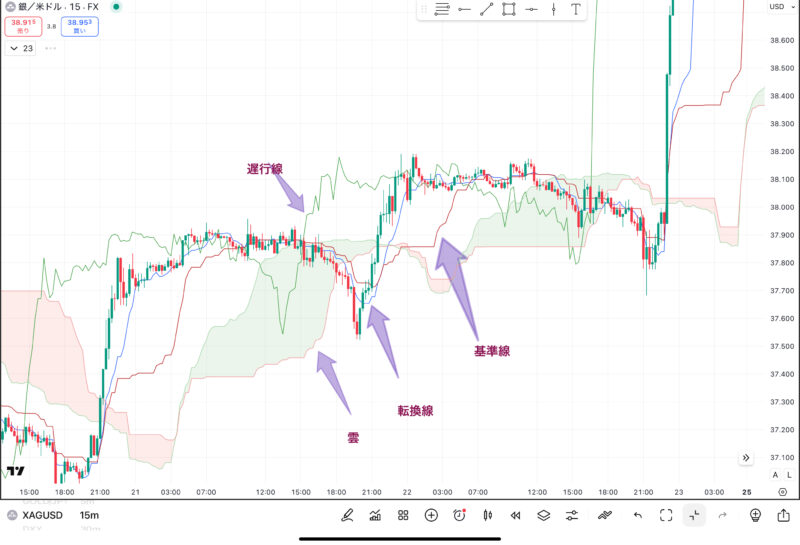

一目均衡表(Ichimoku)の使い方

①一目均衡表とは?

日本人トレーダー「細田悟一(ペンネーム:一目山人)」が考案(1930年代)。

「相場は一目で均衡がわかる」ことを目指したインジケーター。

トレンド・サポート/レジスタンス・未来の予測まで1枚で示す総合ツール。

海外でも Ichimoku の名前でそのまま使われています。

②一目均衡表の構成要素(5本の線)

転換線(Tenkan-sen)= 過去9本の(高値+安値)÷2

短期の平均、MAでいう10日線に近い役割

基準線(Kijun-sen)= 過去26本の(高値+安値)÷2

中期の平均、重要なサポート・レジスタンス

先行スパン1(Senkou Span A)= (転換線+基準線) ÷2 を26本先に表示

雲の上限/下限を構成

先行スパン2(Senkou Span B)= 過去52本の(高値+安値)÷2 を26本先に表示

雲のもう一方の境界

遅行スパン(Chikou Span)= 現在の終値を26本過去に表示

過去の価格との位置関係から勢いを可視化

③基本の見方(超初級は“雲と基準線”だけ)

雲(先行スパン1&2)

価格が雲の上:上昇傾向

価格が雲の下:下降傾向

価格が雲の中:レンジ/方向不明

雲のねじれ:トレンド転換の候補

基準線

水平に引かれることが多く、「一時的な支え/抵抗」として強いです。

押し目・戻りのポイントを測る基準になります。

④一目均衡表の代表的な手法

手法A:雲抜け

条件:価格が雲を上抜け/下抜け

エントリー:抜け方向へ順張り

損切り:雲の反対側

利確:次のレジサポ or R:R=1:2

シンプルで初心者にもわかりやすい手法です。

手法B:基準線リテスト

条件:トレンド方向に沿っているとき

エントリー:価格が基準線まで押してきて反発したら順張り

損切り:基準線の外

利確:直近のスイング高安

「移動平均線の押し目買い」に似ていて実用性高いです。

手法C:遅行スパンの確認

条件:遅行スパンが価格を上抜け(買い)/下抜け(売り)

エントリー:方向に合わせて順張り

損切り:直近スイング

利確:雲の手前 or レジサポ

トレンドの勢いを後押しする判断材料になります。

⑤注意点(初心者のつまずきやすい所)

線が多すぎて混乱する → まずは「雲+基準線」だけに注目してください。

時間足によって意味が違う → 日足・4Hの雲は強力、5分足の雲はノイズが多いです。

雲の厚みを無視する → 薄い雲は簡単に抜けるが、厚い雲は突破に時間がかかります。

⑥JLINEとの組み合わせ例

雲抜け+JLINE整列→ 方向が一致すれば信頼度UP

基準線とJLINE帯の重なり→ 強い押し目/戻り候補

雲のねじれ+MS(CHoCH)+JLINE逆転→ トレンド転換の強力サインです。

⑦練習方法

日足で雲抜けの場面を10例集め、抜け後にどれだけ伸びたか記録します。

基準線反発の場面をスクショし、勝率を比較します。

遅行スパンが価格を上抜け/下抜けした例を並べて分析

JLINEやレジサポとの組み合わせで「効いた例・効かなかった例」を分類

まとめ

一目均衡表は「雲」と「基準線」だけでも十分使えます。

雲抜け=トレンドシグナル、基準線=押し目/戻りの目安

遅行スパンは勢いの確認に使える

JLINEと併用すると“方向+タイミング”が整理できます。

さいごに

ここまでで、代表的なインジケーターの基礎を一通り学びました。

次は“組み合わせてどう使うか”を練習する段階です。

学びを積み重ね、あなた自身のトレードの型を一緒に作っていきましょう。

インジケーターは未来を予言する道具ではありません。

しかし、相場の“呼吸”や“勢い”を見える形にしてくれる大切なツールです。

まずは一つずつ使ってみて、自分にとっての“軸”を育てていきましょう。

今回はインジケーターの計算方法も書いていきましたが、そんなことは無理して覚える必要はありません。

それよりもインジケーターで何を数値化して見ようとしているのか?

というのが本質です。

検証を繰り返して自分のものにしてください。

そのうち表示なんかさせなくてもわかるようになりますよ。

では、今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。

ごきげんよう( ´ ▽ ` )ノ🍄

コメント