はじめに

さて、しいたけです。

今回からは実際にチャートを使って実践的なことを進めていきたいと思います。

まず、価格は上下に揺れながら進みます。(波のような形)

その“進行方向”を掴むのがトレンドライン、止まりやすい“節目”を掴むのが抵抗帯(レジスタンス&サポート)となります。

前回の「ダウ理論×Market Structure」で学んだ高値・安値の見方をベースに、今回は線と帯を引く技術を身につけます。

目的は「どこで待つか」を決めること。

焦って追いかけるのではなく、”来たらやる”場所を先に決めるのが上達の近道です。

では、早速…

抵抗帯は線ではなく帯で引く

では、抵抗帯(レジサポ)がとはなんなのか?

なぜ“線”ではなく“帯”なのか?

という所から始めます。

①定義

レジスタンス(上値抵抗):上昇が止まりやすい“天井ゾーン”

サポート(下値支持):下落が止まりやすい“床ゾーン”

②なぜ“帯(ゾーン)”で描く?

実際の反発位置はピンポイントではなく数pips~数十ripsの幅に分布します(ヒゲや微妙な誤差のため)。

ゾーン化することでダマシを減らすことが目的です。

「近づいたら警戒→反応を見て判断」という余裕が生まれます。

③ゾーンの幅の決め方

最近のヒゲの幅を目安にして下さい。

同じ価格帯やトレンドライン(トレンドラインの引き方は後述します。)で複数回の反発をしている所です。

迷ったら反発する直前のローソク足を丸々1本、ゾーンとして囲ってください。

④レジサポの引き方(手順)

上位足→下位足の順で描くのが鉄則です。

日足/4Hを開く。

はっきり反転した高値・安値を2〜3点見つける。

それらを水平帯で覆う(ゾーン化)。

名前と色を付ける(例:D1_Resや4H_FVGなど)

1H/15Mに降りる → 上位足ゾーンに細い補助ゾーンを重ねる(必要なときだけ)。

⑤良い帯・悪い帯

良い帯:複数回の反転が確認でき、直近も効いている。

上位足で見ても位置が妥当。

悪い帯:1回だけの反応、古すぎる、チャート全体に帯を引きすぎ(判断不能に)。

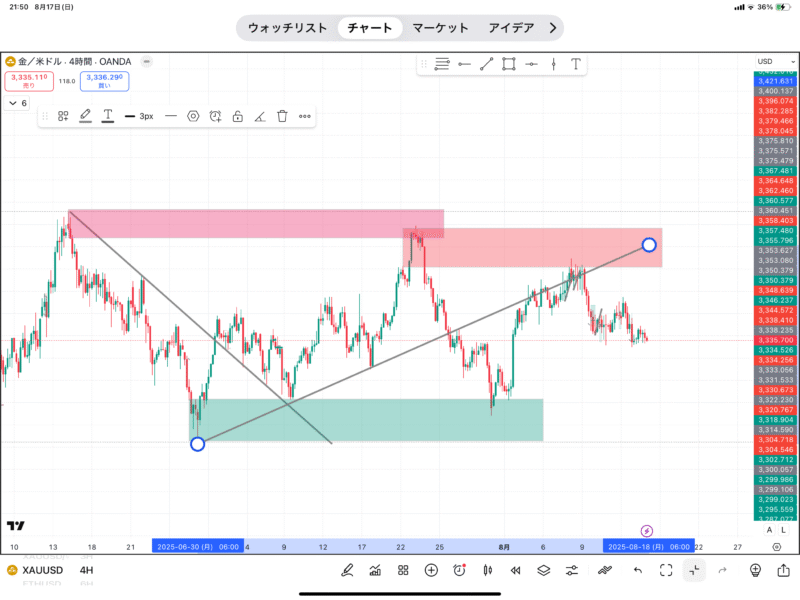

画像では斜めのトレンドラインを、”線のみ”と”余裕を持たせた帯”の2つにしました。(帯の方が騙しに引っかからない。)

また、水平のゾーンでは天井圏のレジスタンスを2つ描画しました。

(2つは種類の違うレジスタンスなので、後述します。)

トレンドラインの基本:2点で引き、3点目で“効きを確認”

①定義と向き

上昇トレンドライン:明確な安値(谷)を2点結ぶ上向きの線

下降トレンドライン:明確な高値(山)を2点結ぶ下向きの線

②アンカー(基準点)の決め方

スイングの定義を決める:左右2本以上のローソク足より高(低)い高値(安値)=明確な山・谷

実体orヒゲはどちらでもOK。ただし必ず統一(混ぜると再現性が落ちます)。

③引き方の手順

上位足(4H/1H)で**連続する2つの谷(または山)**を見つける。

その2点を結んで線を引く(トレンドが出ていれば斜めになるはずです。)

3点目のタッチで効き具合を確認(反応が出やすい)する。

価格が明確に割り込んだ/上抜けたら、最新のスイングに合わせて引き直し。

(自分に都合の良いラインに引き直すのは絶対にダメよ。)

※角度が急すぎるトレンドラインは割れやすくなります。

緩やかなラインの方が持続しやすいです。

④チャネル(平行線)の作り方

引いたトレンドラインを平行移動して、反対側のスイング(上昇なら山、下降なら谷)に当てる

チャネル上限・下限での往復を観察 → 反発/ブレイクのシナリオに備える

※私はピッチフォークを使うので、ピッチフォークの引き方を貼っておきます。

MTF(マルチタイムフレーム)を使う

①トップダウンの順番

日足:主要レジサポ帯(太く/濃色)で描画する。

4H/1H:機能しているトレンドライン+補助ゾーン(デイトレの場合はこの時間足が重要です。)

15M/5M:実行タイミング(反発/ブレイクの確認)となります。

②優先順位の原則

上位足の水平帯 > トレンドライン > 下位足の細かいライン

色と太さで足ごとの差を可視化(例:日足=赤太線、4H=橙中線、1H=青細線)するとわかりやすくなります。

(時間足は大きなものを優先、斜めラインよりも水平ラインの方を優先する。)

抵抗帯 × トレンドライン=“待ち伏せ点”を作る

①代表的な3つのシナリオ

反発シナリオ:上位足のサポート帯 × 上昇トレンドライン下限 → 反発でロングブレイク&リテスト:レジスタンス帯上抜け → 押しで帯上面にリテスト → ロング

フェイクアウト(Sweep):一瞬抜けてすぐ戻る → 戻りで逆方向へ(慎重者向け)

②エントリーの“型”(初めは安全運転で)

反発型:帯orラインで反応(転換足/小さなBoS)を見てからエントリー。

ブレイク型:確定後のリテストを待ってから(反発後の戻りを狙います)。

損切り(StopLoss)

反発型=帯/ラインの少し外

ブレイク型=リテスト起点の反対側

利確(Takeprofit)

直近の対向帯/対向ライン手前(チャネル上限/下限)

もしくはR:R=1:1.5〜2を基本に。

とにかく最初は慣れることです。

tradingviewにはリプレイ機能があります。

過去のチャートを見てラインを引いて、セットアップまで考えてみてください。

実践チェックリスト

では、練習をするにあたっていくつか書いていきます。

①描画前準備

時間足の順番を守ってください。(D1→4H→1H→15M)

直近の強い反転の有無を確認します。

使うルールを決めます。(ヒゲ/実体、色分け)

②レジサポ帯作成

反転が2回以上ある価格帯を選びます。

ゾーン幅=最近のヒゲからゾーンの幅を決めます。

過去の効きと直近の効きを両方確認してください。

③トレンドライン作成

明確なスイング同士(2点)で結びます。

3点目の反応で有効性を再確認します。

急角度すぎないか確認してください。(割れやすい)

④運用

上位足帯 × ラインの重なりを優先(水平と斜めの重なりや、異なる時間足での帯が重なる場所を優先です。)

反発/ブレイクは確定を待ちます。(ローソク足が確定してからエントリーをしてください。)

SL/TPは先に設定します。(RR1.5以上)

(損切りはずらさない、入り直せばよいだけです。)

⑤ライン品質スコア(0〜10点)※迷った時に

反応回数(2回=+2、3回=+3…最大+4)

直近性(直近1〜2週間で効いている=+2、古い=±0)

上位足根拠(D1/4Hに由来=+2、下位足のみ=±0)

コンフル(チャネル/ラウンドナンバー/出来高集中=+1〜2)

→ 7点以上なら“使う価値あり”、5点以下は“補助扱い”。

あくまでスコアは例です、自分の根拠をスコア化して信頼度を確認します。

(反応しているラインを使い、上位足の根拠を確認。反発時の出来高なども確認できるとなお良い。)

よくある失敗と直し方

・ライン/帯を引きすぎる

→ 3〜5本/ゾーン以内に制限。古いものは無視して良いです。

・1回だけの反応に線

→ 2回以上確認してから採用します。

ヒゲ/実体が混在

→ どちらかに統一してください。

・下位足の微調整に没頭

→ 上位足優先です。下位足は“タイミング”専用。

・急角度ラインに依存

→ 緩やかなラインと水平帯を主役にしてください。

練習メニュー(毎日15分でOK)

1. D1/4Hで3つのゾーン、1Hで2本のトレンドラインを描く。

2. リプレイ機能で「近づいたらどう反応したか」を検証。

3. 反応結果をスクショ&メモ(効いた/効かなかった理由)

4. 週末に品質スコアで見直し → 次週の改善点1つに絞る。

Fake(騙し)について

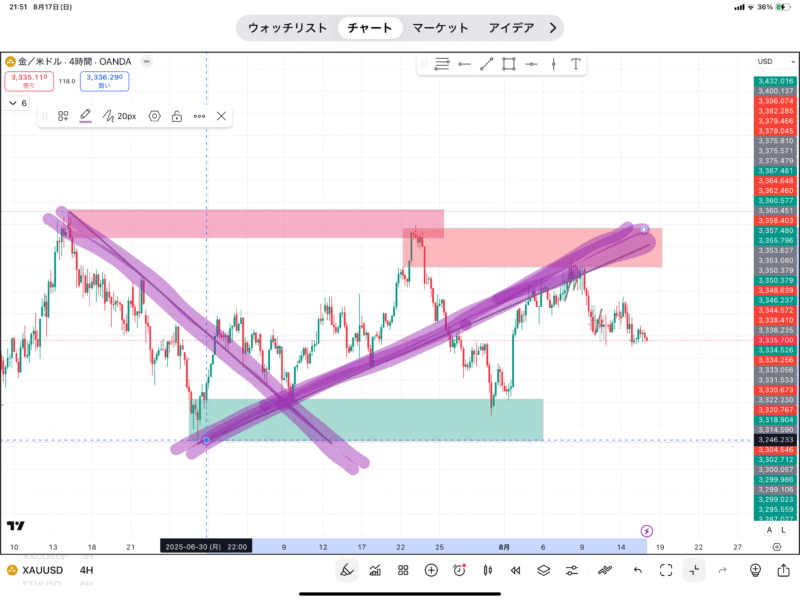

先程、水平線が2種類と言いましたので少し補足しておきます。

1番高い位置にあるゾーンは前回の高値です。

この高値の上に損切り(SL)を設定しますが、そこに流動性が溜まっています。

ショートの損切り🟰高値での買い

となりますので、大口が価格を下げる際の仕込みやショートの利確として使われる場所となります。

(損切り幅が少なくなるようにできるだけ引き付けてからのエントリーを心がけてください。)

では、もう1つのゾーンですが、ここは大口の操作が行われた場所です。

損切りを誘うため、急激に価格を押し上げてからすぐに反転しています。

操作が行われた場所はレジスタンスとして強い傾向にあります。

慣れが必要ですが、この後の初級編などで大口投資家の動きを詳しく書いています。

まだ難しいかもしれませんが、1つずつゆっくり覚えていけば問題ありません。

Fakeの場合、髭をつけて戻ってくることが多くなりますので、ローソク足が確定するまでエントリーしないようにしてください。

まとめ

今回はトレンドラインと水平線について書いていきました。

簡単にまとめると、

水平帯=節目の“ゾーン”、

トレンドライン=“流れの線”

と覚えてください。

上位足で描いて、下位足で使うが鉄則です。

“到達したらエントリー”という場所を先に決めることで、感情に左右されないトレードが可能になります。

(エントリー時に根拠の崩れる場所にSL、利確場所にTPを必ずセットすること。ここまでがセットアップです。)

レジサボはこれ以外にも移動平均線などのインジケーターも意識されることがありますが、インジケーターを使わすダウ理論やMSで相場の方向性を読み、抵抗帯を描画して順張りをする。

という基本動作をまずは覚えてください。

最後に

今回も、文字の多いブログにおつきあいくださりありがとうございました。

私もトレードを覚え始めたころは、勉強ばかりで大変だと感じていました。

ローソク足の見方から、ダウ理論、MSやトレンドラインと水平線と”チャートを見る目”をここまでやってきました。

そろそろ実践的な事がないと飽きちゃいます。

そこで次回からは、インジケーターの使い方について書いていきます。

まずは基本の移動平均線とグランビルの法則です。

実際にトレビューでチャートを動かしてセットアップまでできるようにしていきましょう。

トレビューで無料プランですと、MAは2本までしか表示できません。

なのでブログの読者にはJLINEというオリジナルのインジケーターをプレゼントしようと思っています。

では今回はこの辺で。

ごきげんよう( ´ ▽ ` )ノ🍄

コメント